物联网工程专业2023版本科人才培养方案(非师范)

专业代码:080905 学科门类:工学 授予学位:工学学士

一、专业定位

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,立足沧州,面向河北,辐射京津冀协同发展区域,适应国家战略性新兴产业发展需要,以行业需求为导向,服务地方经济,走产学研用结合的发展道路。培养人工智能背景下多学科融合,软硬件兼备的物联网应用型工程技术人才。本专业涉及计算机、通信、网络信息安全、人工智能等多个学科的交叉与融合,满足地方物联网产业对应用型高层次人才的迫切需求。

本专业坚持“厚基础,重实践,促创新,强化应用型,坚持服务地方”的人才培养特色,以先进的工程教育理念为指引,面向地方经济社会发展对工程科技人才的新需求,积极探索和推进新工科内涵建设。专业师资队伍结构合理,素质过硬,教学条件良好,具备完善的教学和实验条件。

本专业的方向为智能物联网应用开发。培养人工智能和物联网双重技术背景的复合应用型人才。培养学生将基本原理与技术运用于智能物联网及其应用系统的规划、设计、开发、部署、运行、维护等工作的能力。毕业后主要从事嵌入式系统开发、应用层软件开发、物联网移动平台开发、物联网应用系统调试维护及智能物联网领域的开发和研究等工作。

二、培养目标

本专业培养适应国家战略性新兴产业发展需要,具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,系统掌握物联网相关基础理论、专门知识及基本技能,富有社会责任感、国际视野和竞争力的高层次应用型人才。毕业生具备人机物融合思维能力、物理信息系统感知与分析能力、跨域物联网系统设计能力,可从事物联网工程领域的软硬件产品开发、物联网应用系统设计、开发、维护以及智能物联网领域科学研究等工作。

毕业后5年左右的培养目标:

1.具有解决物联网及相关领域复杂工程问题所需要的综合的物联网工程科学知识,具有较强的专业综合及表达能力。

2.具有较强的发现问题、解决问题的工程实践能力。具有创新意识与创新能力,具备一定的对物联网领域复杂工程的设计、开发、控制、优化、管理和决策能力。

3.具有良好的思想品德和人文科学素养,具有社会责任感,坚守职业道德规范。在工程实践或技术开发中理解并遵守相关道德规范、法律法规。

4.具有团队协作、有效沟通和工程项目管理的能力。能始终坚持学习和自我完善, 能紧跟技术发展趋势, 并具有对新兴技术与应用的敏锐性和洞察力。

5.具有一定的全球化意识和国际视野,能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主学习和终身学习能力。

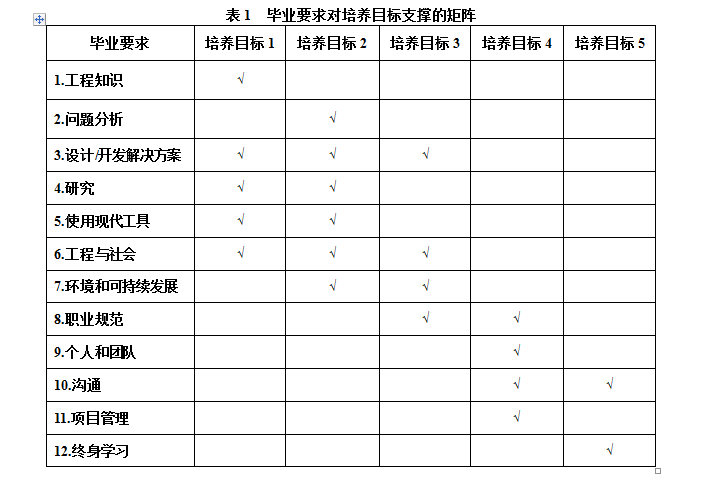

三、毕业要求

通过本科阶段学习,学生在毕业时应达到以下要求:

1.工程知识:具备扎实的数学、自然科学、物联网领域工程基础和专业知识,能够将各类知识用于解决物联网领域的复杂工程问题。

1.1 掌握从事物联网工程所需的微积分、微分方程、线性代数、概率论和数理统计、离散数学等数学基本知识,及大学物理等自然科学基本知识,能运用于工程相关问题。

1.2 掌握从事物联网工程所需的电工电子、计算机、自动化和通信学科等专业基础知识,能用于物联网工程问题的建模、推理和计算。

1.3 掌握从事物联网工程所需的标识与感知、数据传输与处理、物联网控制、物联网应用系统集成等专业核心知识,能用于解决复杂物联网工程问题。

2.问题分析:能够应用数学、自然科学与工程科学的基本原理进行识别、分析计算,通过文献研究分析复杂工程问题,已获得有效的解决方案。

2.1 掌握基本的工程实施与管理知识,具有感受真实工程环境,进行工程演练的系统实践学习经历,达到对复杂实际工程问题较为准确的识别和表达。

2.2 能够熟练地运用文献检索、资料查询的基本方法以及网络等现代信息技术获取相关信息和专业文献,具有信息分析的能力,并用于复杂物联网工程问题的分析和推理。

2.3 拥有计算思维能力,并能运用数学、自然科学和工程科学的基本原理对复杂物联网工程问题进行提炼、定义、建模、分析和评价。

3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的软硬件系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 了解物联网技术的应用前景、最新进展与发展动态,掌握基本创新方法,在解决复杂物联网工程问题中具有追求创新的态度和意识。

3.2 具有系统需求分析能力以及程序设计与实现能力,能够综合运用自然科学和工程科学的基本原理和技术手段完成物联网系统的规划与设计,并能运用工程化思想进行系统解决方案的构建和开发。

3.3 针对复杂物联网工程问题,能综合考虑经济、法律、健康、环境、安全、文化等因素。

4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够综合运用所学科学原理,针对复杂物联网工程问题建立合适的抽象模型,确定相关的技术参数。

4.2 根据研究需要设计实验,按照合理步骤进行实验并获取数据。

4.3 参照科学的理论模型对比实验数据和结果,解释实验和理论模型结果的差异。

5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

5.1 掌握计算机、信息网络等现代工程工具和信息技术工具,能针对复杂物联网工程问题正确选择、应用,具备运用计算机及信息网络辅助物联网规划、设计、计算、控制的能力。

5.2 能够利用现代工具对复杂物联网工程问题进行预测与模拟,并能在实践过程中领会相关工具的局限性。

6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;具备基础的工程师素养和水平,能够担当工程技术岗位。

6.1 了解物联网领域国家科学技术政策,以及知识产权、信息安全等方面的法律、法规,理解工程技术伦理的基本要求。

6.2 能够评价物联网工程实践中复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解专业工程实践涉及的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规。

7.2 能正确认识复杂物联网工程问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响,在工程实践中具有良好的质量、安全、服务和环保意识。

8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

8.1 具备文学、哲学、政治学、社会学等基本知识,能够用哲学的、历史的方法认识和分析事物。

8.2 具备良好的社会公德和职业道德,具备较强的社会责任感。

8.3 了解本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的国内外行业规范和法律法规。

9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团体成员以及负责人的角色。

9.1 了解物联网工程问题的多学科技术背景和技术特点,能够在团队合作中进行分工与协作,合理处理个人与团队的关系。

9.2 充分理解多学科背景下团队成员的作用,能按照明确的需求承担系统设计与开发中的基本任务。

9.3 具备一定的组织管理能力,能合理制订工作计划,根据团队成员的知识和能力特征分配任务,并协调完成工作任务。

10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具有良好的语言表达和文字组织能力,能够通过书面报告和口头陈述清晰地表达复杂物联网工程问题的解决方案、过程和结果,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

10.2 具有外语听说读写能力,通过阅读国内外技术文献、参加学术讲座等环节,理解不同文化、技术行为之间的差异,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,具有一定的国际视野。

11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。

11.1 掌握管理学中的基本概念和方法,能够理解工程活动中涉及的重要经济与管理因素。

11.2 能够在多学科环境中运用现代管理知识进行技术组织和管理,具备物联网系统的实施与管理能力。

12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

12.1 具有时间观念和效率意识,能够针对学习任务自觉开展预习、复习和总结。

12.2对终身学习有正确的认识,能够及时更新知识体系,有效地选择或获取新知识,适应技术的发展和进步。

四、学制、学分与学位

基本学制为4年,学生可根据自身情况在3-6年内完成学业。

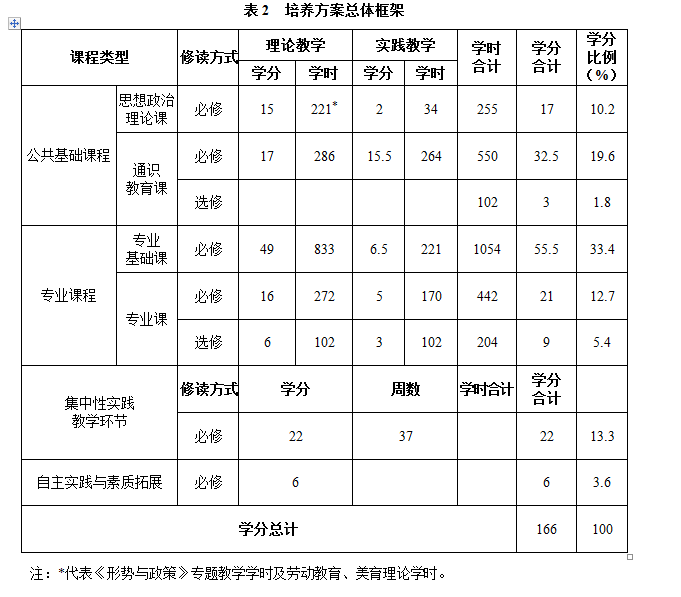

本专业的学生,在校期间必须修满本培养方案所规定的166学分方能毕业。其中必修课154学分,选修课12学分。

符合国家学位规定和沧州师范学院学位授予条件者,授予工学学士学位。

五、主要课程

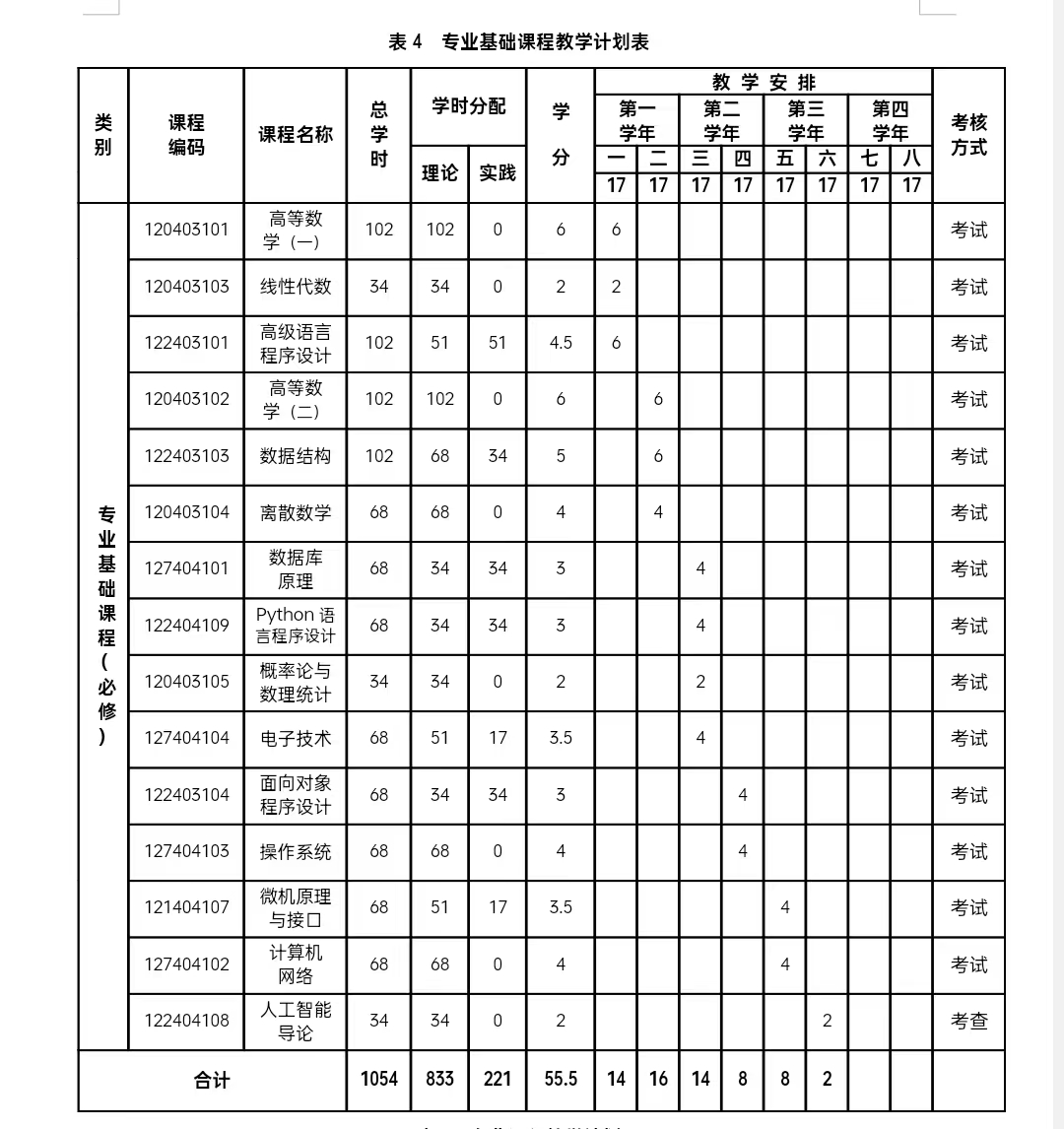

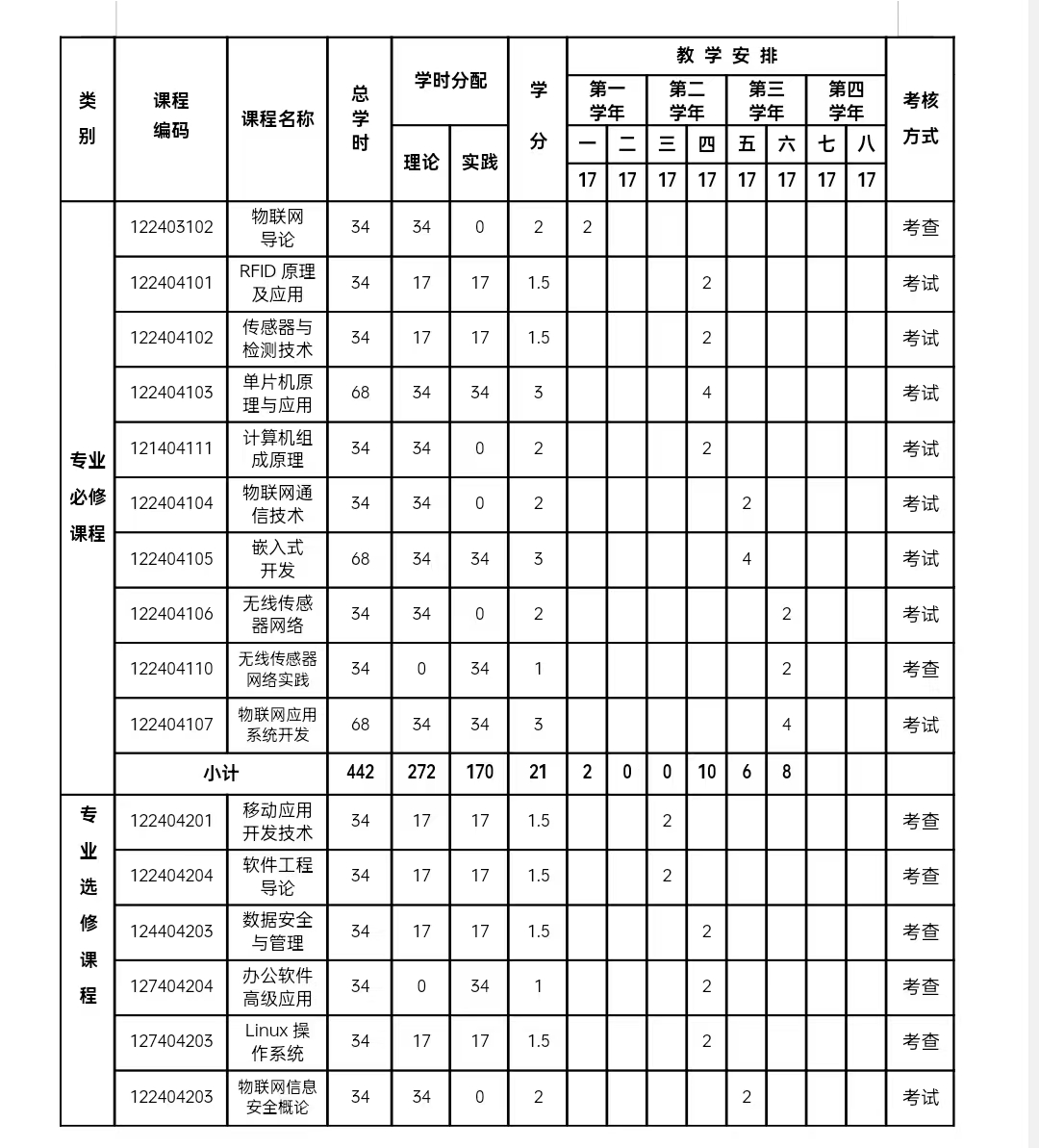

课程设置符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(2018年)。课程主要包括:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学、高级语言程序设计、数据结构、微机原理与接口、计算机网络、电子技术(模电与数电)、数据库原理、人工智能导论、Python语言程序设计、机器学习、物联网导论、物联网通信技术、传感器与检测技术、RFID原理及应用、无线传感器网络、单片机原理与应用、嵌入式开发、物联网应用开发等。

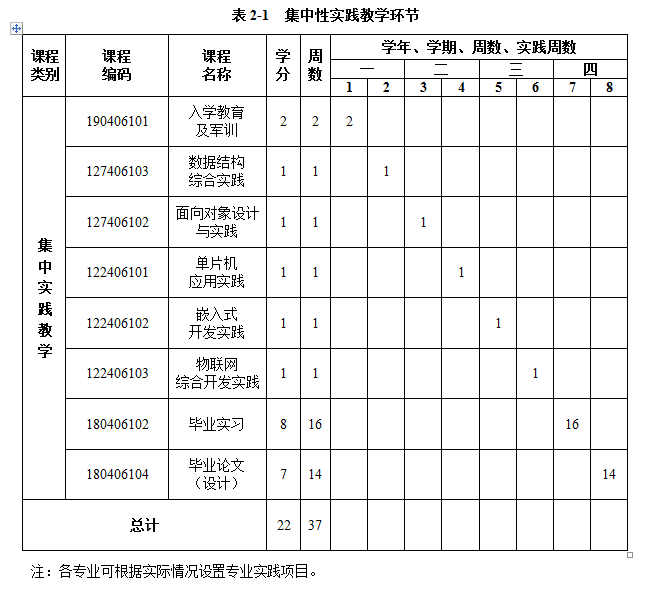

六、主要实践教学环节

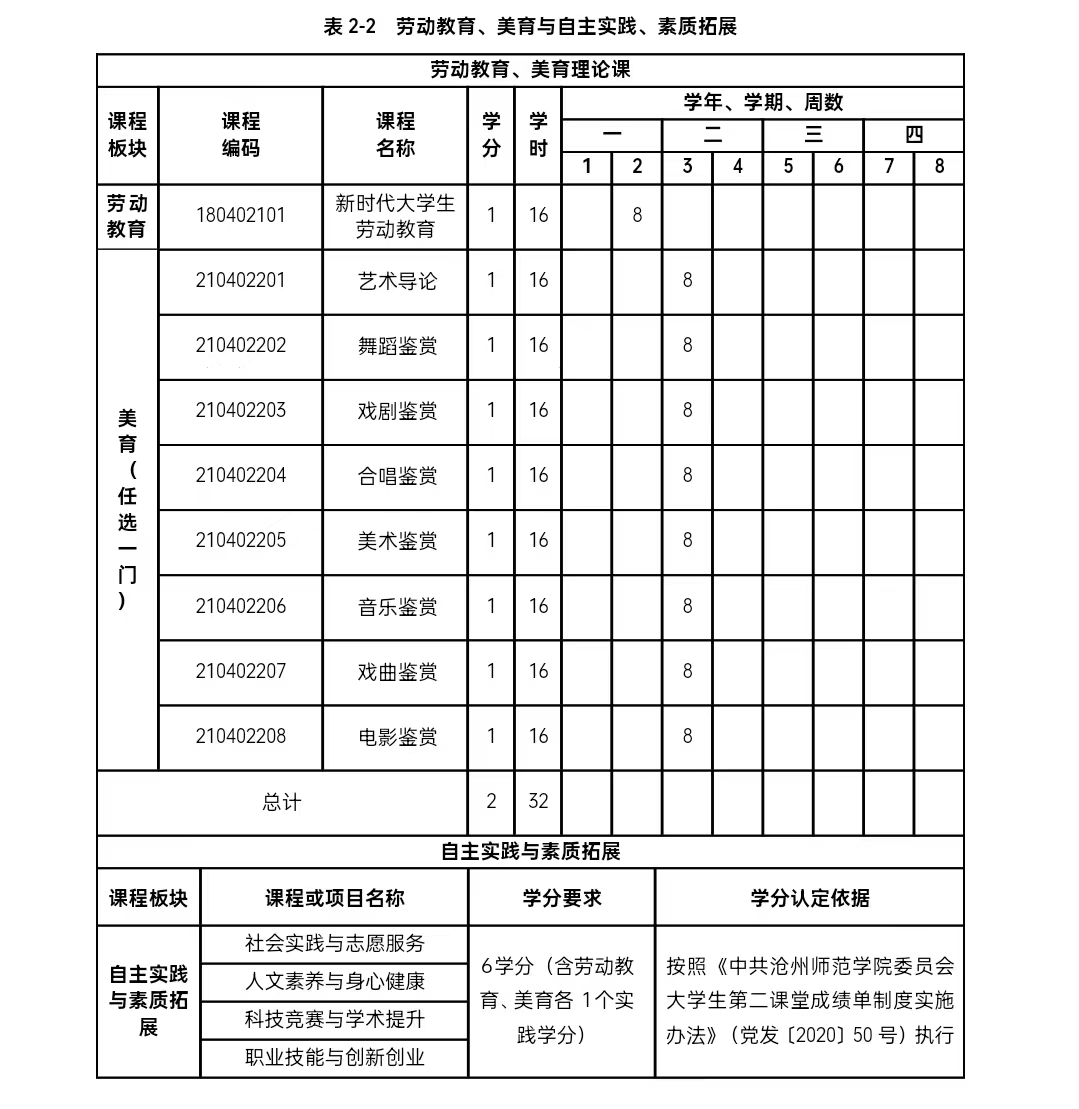

入学教育及军训、专业见习、实习实训、毕业论文(设计)、劳动教育等。

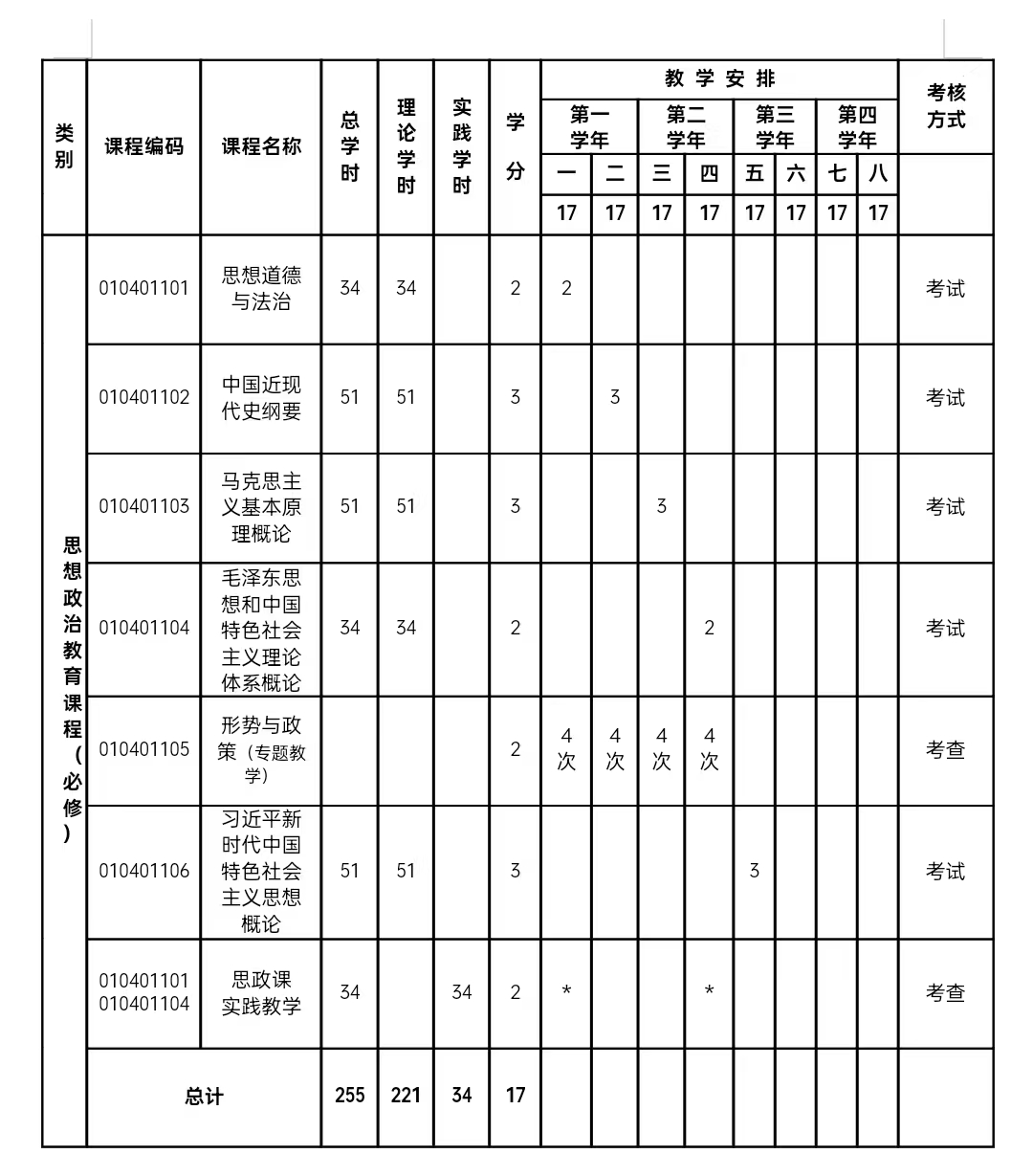

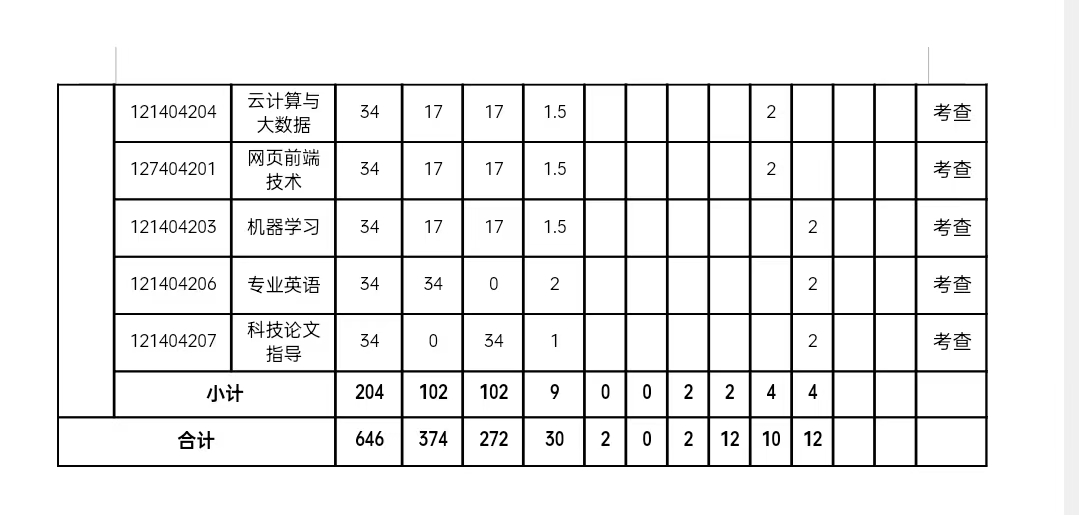

七、课程设置及学时、学分分配

十、制(修)订说明

1.本次制(修)订人才培养方案的负责人和参加人员

负责人:张锐锐

行业内教师:马文娟、刘春玉、宋连友、于春荣、赵心刚、王新功、曹永青、常占胜

同行专家(含有实践经验的企业人员):刘伟、王洪雁、刘岩

高年级学生代表:

2020届: 郑恒祥、江腾、赵紫薇、范明秀

2021届: 张俊帅、杨鸿昌、李嘉忠、曹薇

2.其他说明情况:无