数据科学与大数据技术专业2023版本科人才培养方案(非师范)

专业代码:080910T 学科门类:工学 授予学位:工学学士

一、专业定位

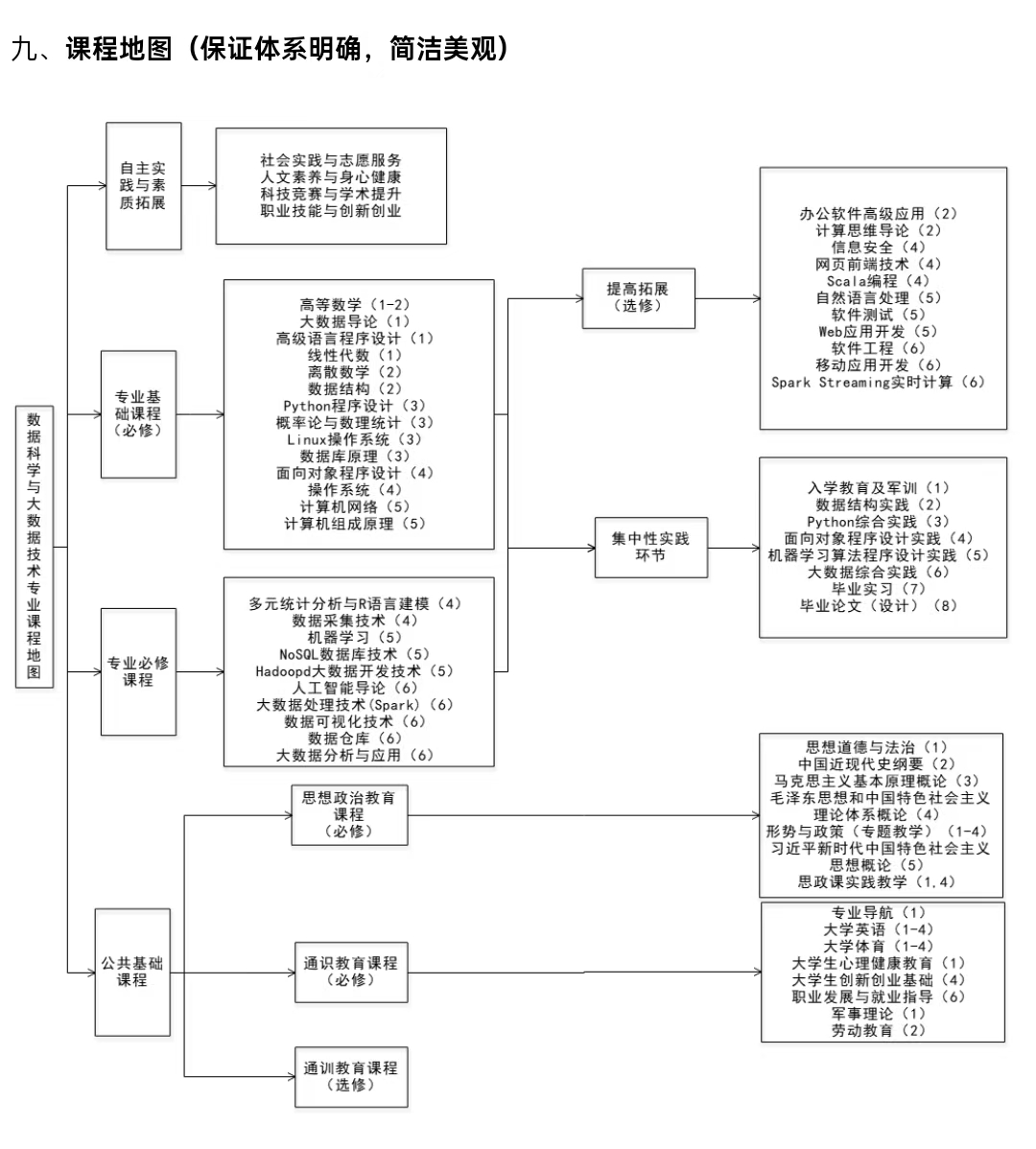

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,立足沧州,面向京津冀协同发展区域,以就业为导向,服务地方经济,走产学研结合发展道路,培养具有良好职业道德,掌握信息科学、数据科学的基础理论,掌握数据采集、数据存储与处理、数据分析等能力的应用型和创新型大数据专门技术人才。

数据科学与大数据技术专业依托大数据产业学院和校外教学实践基地,构建以应用实践为中心的教学体系。通过项目训练、专业比赛、科技创新、职业资格认证等实践,培养学生的综合能力与工程素养。

专业方向为大数据应用开发与分析。通过数据采集、数据清洗、大数据存储与运算、数据分析、可视化等技术案例实践,使学生具备大数据应用开发与分析的能力。

二、培养目标

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,主要培养德智体美劳全面发展,基础知识扎实,具有良好人文社会科学素养、职业道德和团队协作能力的高水平人才。本专业学生主要学习数学、统计学、计算机、以及大数据科学相关的基础理论和基本知识,熟练掌握大数据采集、处理、挖掘与应用等技术,具备大数据工程项目的集成开发能力、数据分析能力和大数据运维管理能力,具有良好的创新和团队精神,并能够通过继续教育或其他终身学习途径不断拓展自己的能力。

本专业学生毕业后主要从事与大数据有关的数据分析、大数据应用开发、大数据运维管理等工作。学生毕业后通过五年的锻炼实践,应达到如下目标:

1.具备从事工程实践所需的专业能力,胜任各行业大数据的分析、处理和开发工作,能够管理和维护大数据系统。

2.了解大数据的前沿技术和行业的发展动态,在基础研发、工程设计和实践等方面具有一定的创新意识和创新能力;

3.具有社会责任感,坚守职业道德规范,了解本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针与政策,能够在组织和开展工程项目过程中综合考虑社会、环境、安全、法律和经济等因素。

4.具备个人工作和团队协作的能力、人际交往和沟通能力以及一定的组织管理能力;

5.具备初步的外语应用能力、能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力,具备终身学习的能力。

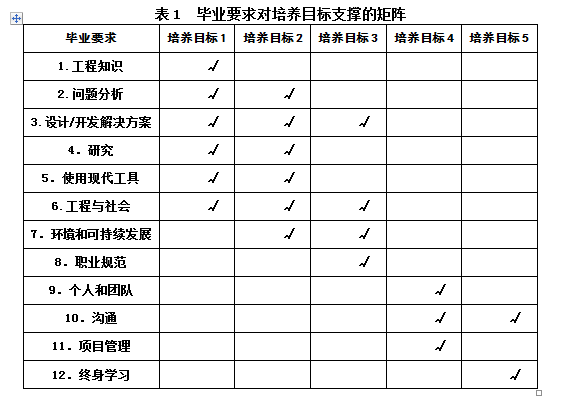

三、毕业要求

学生在毕业时应达到以下要求:

1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决数据科学与大数据技术复杂工程问题。

指标点1.1能够运用数学与自然科学的基本概念和原理描述和解决复杂大数据工程中的问题;

指标点1.2能够运用工程基础和专业知识,针对一个复杂大数据工程选择恰当的数学模型,并在满足一定精度要求的前提下,完成必要的推理、演算和求解。

2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。

指标点2.1能运用数学、自然科学的基础原理对实际问题进行推理分析,归纳识别出大数据的工程问题;

指标点2.2能够运用大数据科学的基础原理,并通过文献,研究和分析复杂的大数据工程问题,分析研究出解决途径;

指标点2.3能够应用数学、自然科学和大数据科学的基础原理,并通过文献分析研究解决实际中出现的复杂大数据工程问题,并得到有效结论。

3. 设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的大数据存储与计算系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点3.1能够针对复杂大数据工程问题,根据用户需求,给出大数据系统的规划与设计,部署与实施、管理与运维方案;

指标点3.2能够针对复杂大数据工程问题,根据用户需求,给出大数据系统的开发、测试与智能分析方案;

指标点3.3能够针对复杂大数据工程问题,根据特定的场景,给出应用大数据系统的设计方案;

指标点3.4能够在大数据系统的规划与设计、部署与开发、管理与安全保障过程中,关注到信息与公共安全、经济与社会、文化与伦理、环境保护等因素的可能影响,并在相关的法律与规范框架下,在设计或实施方案中予以必要的考虑。

4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点4.1能够针对复杂大数据工程系统中涉及的局部性功能或性能问题进行研究,并设计相关的实验方案,对实验结果与数据进行分析,并给出合理的结论;

指标点4.2能够针对复杂大数据工程系统中涉及的领域性功能或性能问题进行研究,设计相关的实验方案,并对结果和数据进行分析和总结;

指标点4.3能够基于大数据系统工作原理,进行复杂大数据工程问题的整体研究,就全局的功能或性能问题设计相关的实验方案,对实验结果和数据进行分析,并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

指标点5.1理解数据科学与大数据技术常用现代工程工具、信息技术工具的使用原理和方法,并能够理解其局限性;

指标点5.2能够开发、选择和使用恰当的现代工程工具和信息技术工具,对复杂大数据工程问题进行数据获取、处理、分析和系统构建;

指标点5.3能够选用合适的现代工具对大数据复杂工程问题中的具体对象进行模拟和预测,并能够理解其局限性。

6. 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

指标点6.1能够了解大数据系统解决方案或大数据工程实践对于社会、健康、安全、法律以及文化的可能影响,并理解应承担的责任;

指标点6.2在系统设计及工程实践中具备综合考虑多种制约因素的意识,能够合理分析和评价工程实践对于社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点7.1具有环境保护的基本自觉和可持续发展意识;

指标点7.2了解本行业与环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规;

指标点7.3能够理解和评价针对复杂大数据工程问题的系统解决方案或大数据工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

指标点 8.1具备基本的人文社会科学素养;

指标点8.2能够运用历史、哲学的知识与方法认识、分析社会现象,具有思辨能力与批判精神;

指标点8.3具有良好的社会公德与社会责任感;

指标点8.4能够理解并遵守大数据工程的相关职业道德和规范,能够在大数据工程实践中承担质量、安全、服务和环保等方面的社会责任。

9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

指标点9.1能够理解团队合作的意义,能与团队成员有效沟通,用人单位和社会评价良好;

指标点9.2能够在多学科背景下的团队中很好地承担自己的角色,发挥应有的作用,工作能力得到充分体现。

10. 沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点10.1报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;

指标点10.2具备沟通交流的基本技巧与能力,良好的口头与书面表达能力,有效表达自己思想与意愿的能力、倾听与理解他人需求和意愿的能力,适应工作与人际环境变化的能力;

指标点10.3能够依照相关的工程标准或行业规范,进行大数据系统需求分析报告、技术解决方案、工程设计或实施方案、工程实施报告等相关工程技术文档的撰写与交流表达;

指标点10.4具备一门外语的基本听、说、读、写、译的能力,能够阅读大数据工程专业领域的外文资料,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。

指标点11.1能够理解工程活动中涉及的项目管理与经济决策方法;

指标点11.2能够将项目管理原理与经济决策方法应用于多学科环境中,并解决复杂问题。

12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

指标点12.1对于自我探索和学习的必要性有正确的认识;

指标点12.2能够采取适合的方式通过学习发展自身能力,并表现出自我学习和探索的成效。

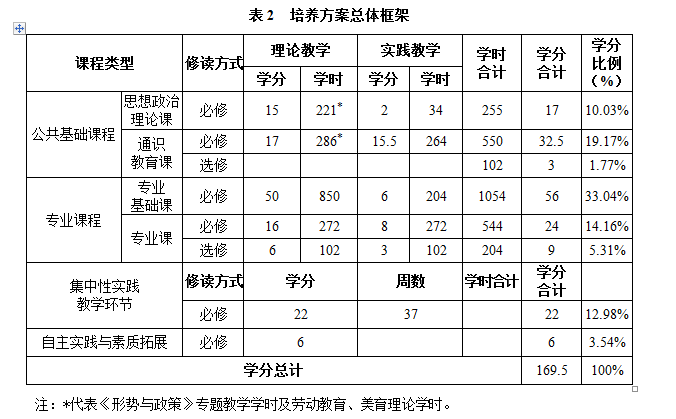

四、学制、学分与学位

基本学制为4年,学生可根据自身情况在3-6年内完成学业。

本专业的学生,在校期间必须修满本培养方案所规定的169.5学分方能毕业。其中必修课157.5学分,选修课12学分。

符合国家学位规定和沧州师范学院学位授予条件者,授予工学学士学位。

五、主要课程

课程设置符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(2018年)。

高等数学、线性代数、概率论与数理统计、高级语言程序设计、数据结构、大数据导论、Python程序设计、Linux操作系统、NoSQL数据库技术、数据采集技术、数据可视化技术、多元统计分析与R语言建模、Hadoop大数据开发技术、大数据处理技术Spark等。

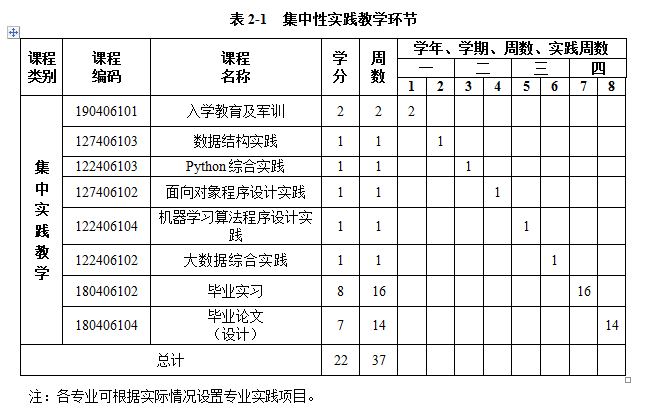

六、主要实践教学环节

入学教育及军训、专业见习、实习实训、毕业论文(设计)、劳动教育等。

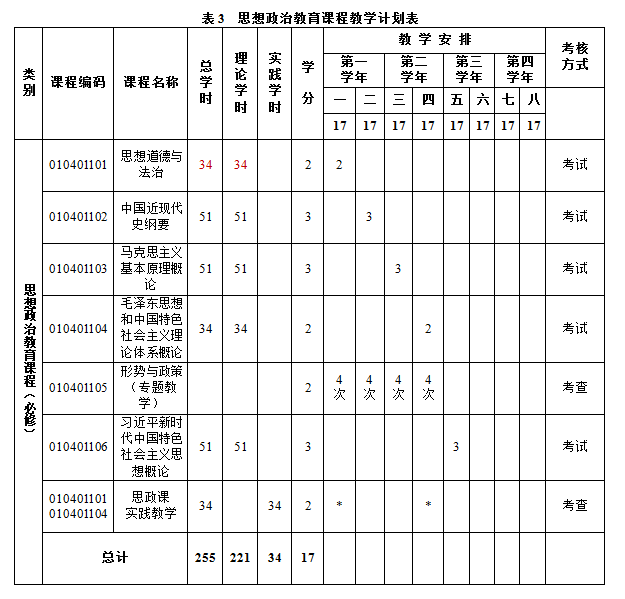

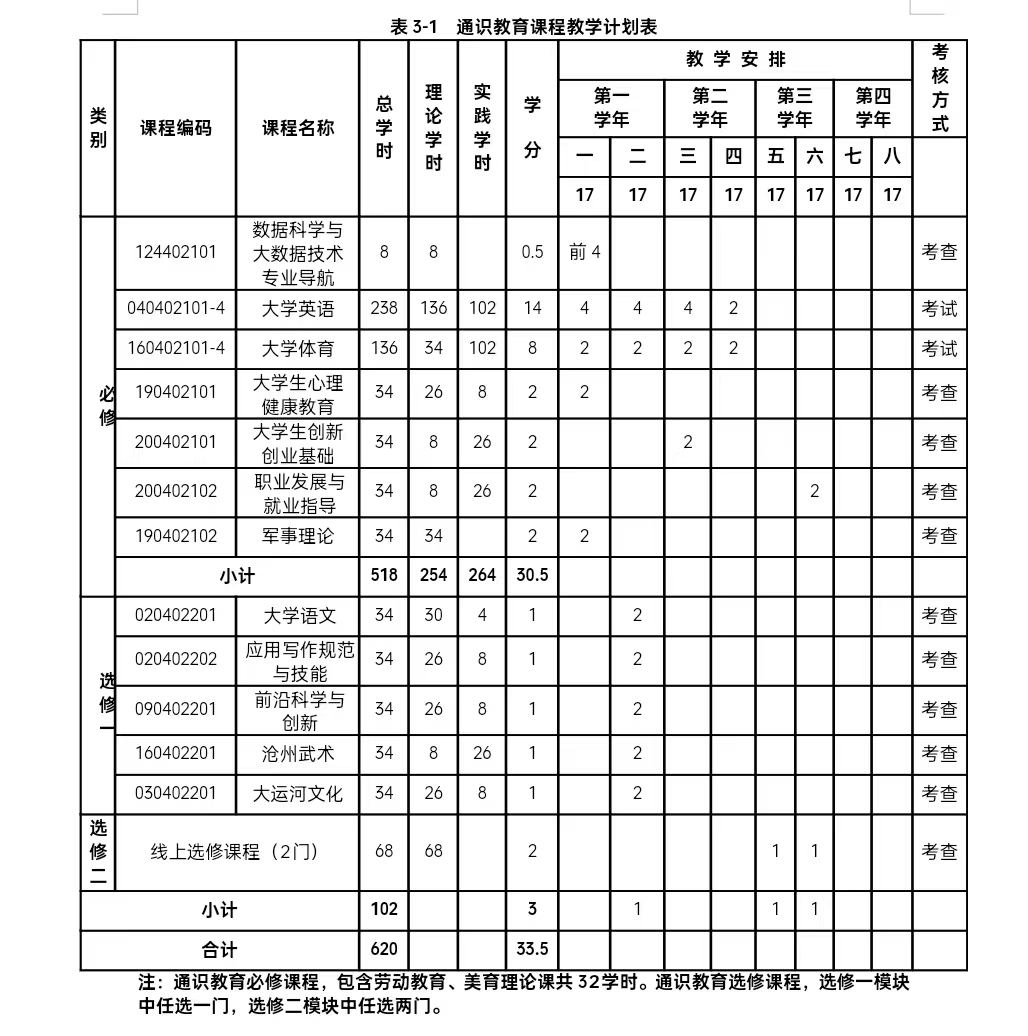

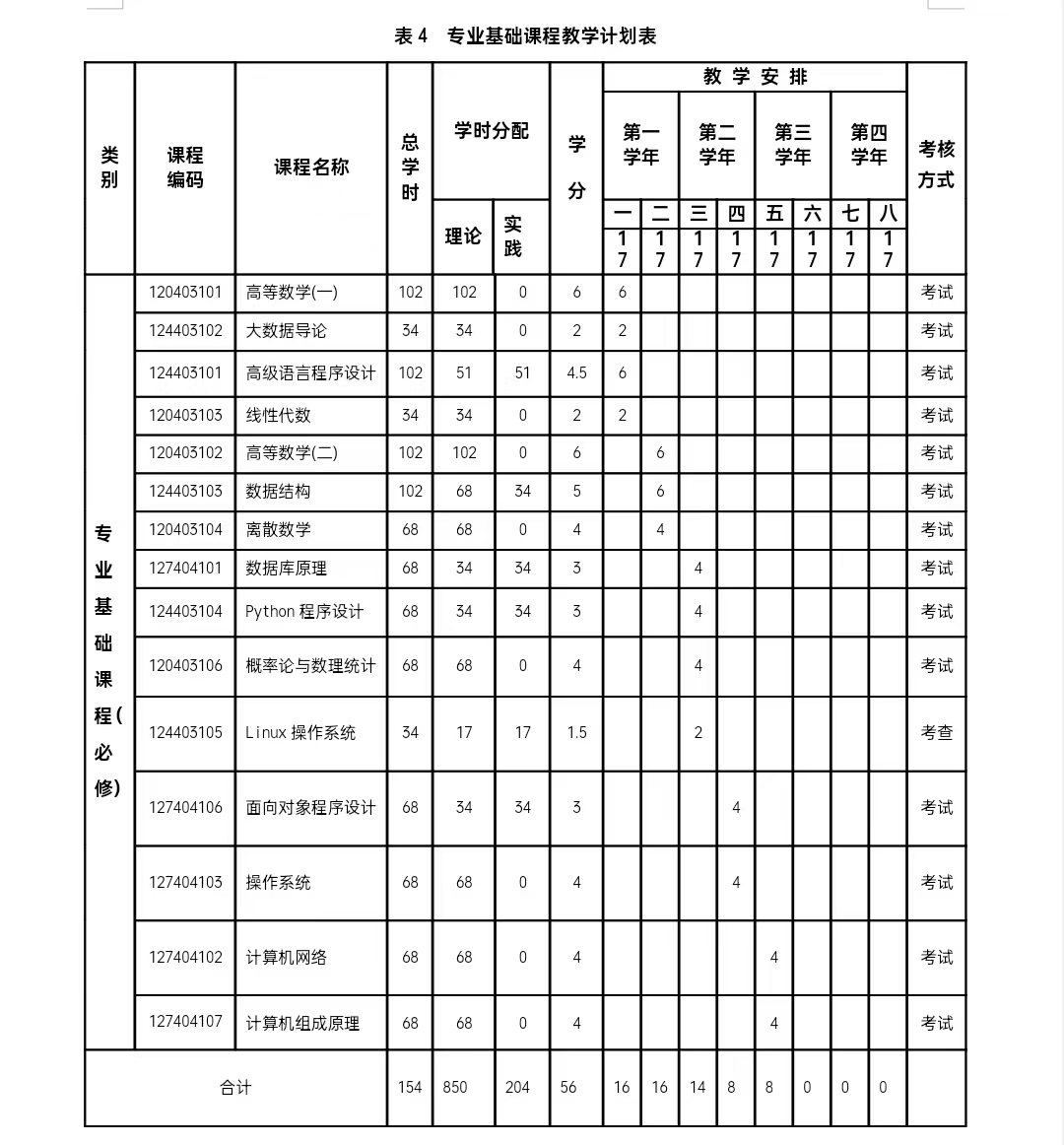

七、课程设置及学时、学分分配

十、制(修)订说明

1.本次制(修)订人才培养方案的负责人和参加人员

负责人:邢胜

行业内教师:朱美玲、周博林、张宸瑜、徐笑然、王刚

同行专家(含有实践经验的企业人员):刘探 郭潇 张楠 许崇宝 李卫亮 王炳章 郭帅 王伯栋

高年级学生代表:

2020届:赵宇 郭梓璇 陆治渤 吴建坤 闫虹金 高洁

2021届:温宇航 孙慧敏 刘心博 路晶 马英蕾 王靖瑶

2022届:郝毅鹏 张越 李雪 张梓妍 陈兴悦 杨联基

2.其他说明情况:无